Premesse

Un luogo assume significato in funzione della sua memoria. Ciò che agli occhi si profila come un’anonima sequenza di bosco, baranci e canaloni, di per sé priva di inedito pregio e bellezza, si riempie di contenuto rievocando le gesta ivi compiute a distanza di un secolo. E questo – lo valuterà poi il lettore – è quanto spero sia accaduto con il lavoro di ri-apertura del sentiero dei Volontari Alpini del Cadore e degli Alpini del Fenestrelle.

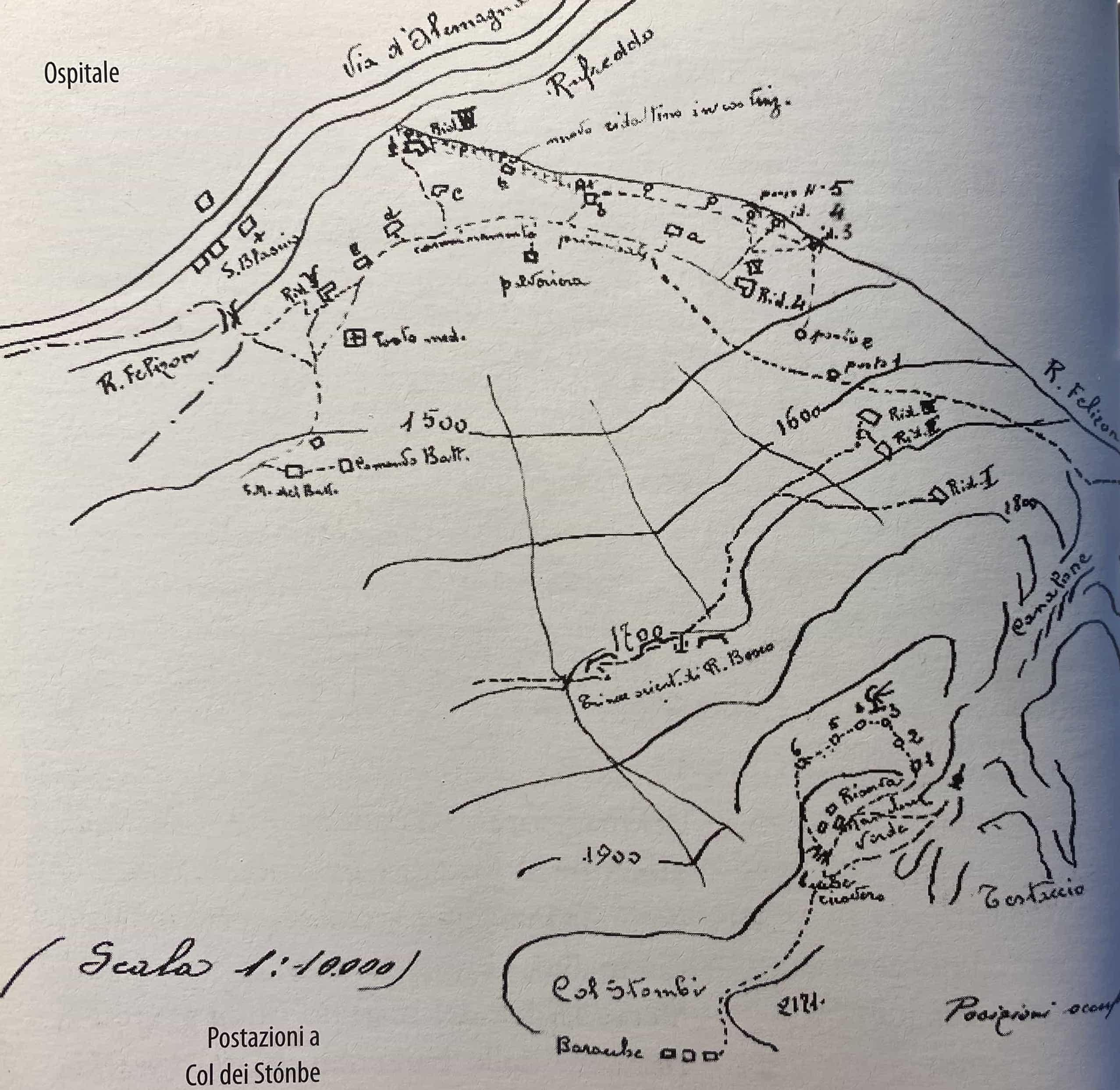

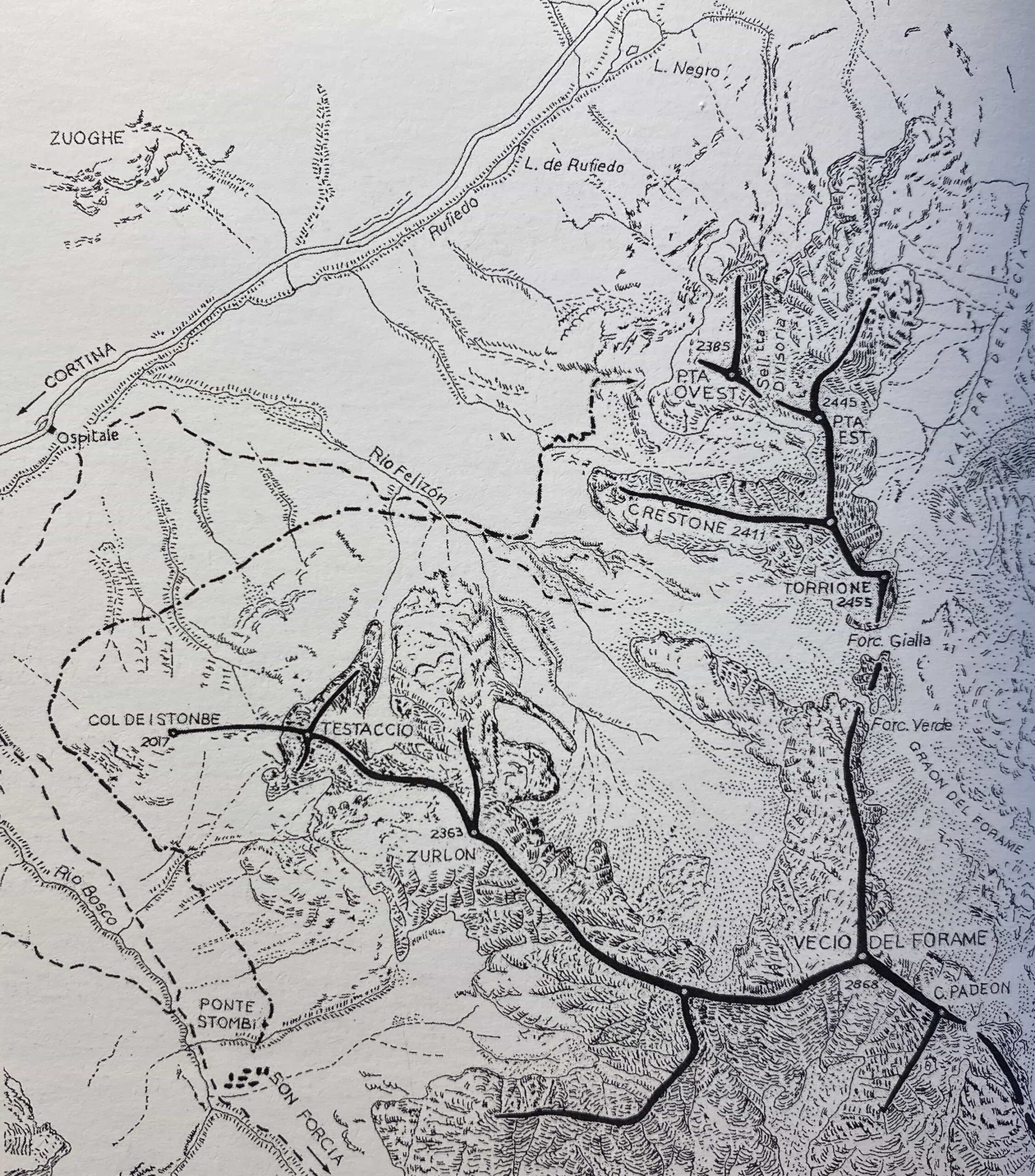

Il tutto è nato con la lettura del libro di Dino Colli et alia, “Itinerari segreti della Grande Guerra nelle Dolomiti”, vol. III, 2005, Guide Gaspari. Più precisamente, mi sono imbattuto nel capitolo, a mano di Giorgio Tosato, dedicato alla scomparsa traccia battezzata “Sentiero dei Volontari e degli Alpini del Fenestrelle”. Qui ho trovato due mappe, la prima evidentemente stilata in tempo di guerra. Eccole a seguire.

Come fare a resistere? Due indizi così preziosi… la seconda mappa, in particolare, così chiara e ben definita… Ho quindi recuperato una recente mappa cartacea e mi sono messo con pazienza e cura a disegnare la traccia del sentiero scomparso. L’itinerario che ne è risultato è un sentiero relativamente corto, circa 3 km, che si sviluppa sulla sezione meridionale del Forame. Il Forame, come lo descrive Antonio Berti, è

l’ultima propaggine nord del contrafforte roccioso nord-ovest del Gruppo del Cristallo; è una propaggine quasi tutta rocciosa e sabbiosa, bucherellata e frantumata per se stessa e per effetto del martellamento di fucili, mitragliatrici e cannoni

A. Berti, 1915-1917 Guerra in Ampezzo e Cadore, Mursia, 1992, pag. 85

Non a caso, “foràme” significa proprio burrone, fenditura rocciosa, ad indicare i vari impluvi e canaloni che solcano queste pendici. Da notare peraltro che, agli inizi del ventesimo secolo, i trinceramenti collocati sul Forame, ai piedi del Col dei Stombe, erano chiamati le “trincee di S. Blasius”, atteso che l’area sottostante il Rif. Ospitale porta ancora oggi il nome di San Biagio.

La più completa fonte storica che mi ha permesso di ricostruire vicende ed aneddoti della guerra nel Forame sono le narrazioni dell’alpino Edgardo Rossaro, pubblicate su “Con gli alpini in guerra sulle Dolomiti”, Mursia, 2018. A partire dall’estate 1916, in particolare, il territorio del Forame fu presidiato dal Battaglione Alpini Fenestrelle e dal Corpo Volontari Alpini del Cadore, comandato dal capitano Celso Coletti. Rossaro, arruolatosi tra i Volontari Alpini nel 1914, specificava che

il Corpo o Reparto Volontari Alpini del Cadore esisteva da anni, prima della guerra. Questo corpo, fondato dal maggiore Edoardo Coletti, era paragonabile ai Reparti Premilitari degli anni Trenta. Era nato per generazione spontanea in paesi di frontiera, dove il contatto con il secolare nemico e il ricordo delle antiche lotte sempre vivo nelle popolazioni, mantenevano uno stato di incompatibilità con il vicino. (…) I Volontari Alpini non vestivano la divisa né portavano stellette, ma li distingueva il solo cappello, di cui erano orgogliosi.

Successivamente, Antonio Berti definiva i Volontari come

una compagnia di autentici volontari, reclutati tra i montanari delle valli cadorine, originariamente destinati al servizio territoriale, ma, fin dal luglio 1915, schieratisi in prima linea e già provati da aspri combattimenti sul Peralba, a Passo Sesis, in Val Visdende.

In occasione della presente esplorazione, dapprima insieme al Gila, amico ed appassionato di storia militare, successivamente con gli storici compagni Paolo e Riccardo, cercheremo di individuare il sentiero che traversava il Forame, strategico passaggio della fanteria italiana dalle retrovie di Ponte Stombi alla prima linea delle Punte del Forame. Come si leggerà a breve, in occasione della prima uscita, abbiamo sì trovato il sentiero ma l’esplorazione si è fermata a metà esatta dell’itinerario, a causa di un ostacolo che abbiamo reputato “temporaneamente insuperabile”: l’entrata nel profondo canalone che taglia drasticamente i verdi costoni solcati dal sentiero. È servita una seconda uscita, armati di corde, piccolo seghetto per le situazioni disperate e grande pazienza per costruire i vari ometti, per completare nella sua interezza il sentiero e renderlo nuovamente praticabile all’escursionista che gradisca riscoprire un luogo profondamente impregnato di storia ed abbandonato da oltre un secolo. Infine, con una terza uscita, abbiamo rifinito tutto quello che ci era prima sfuggito, raccogliendo parte dei reperti e dello scatolame e ponendolo inequivocabilmente a mo’ di ometto.

Relazione dell’itinerario (I° tentativo)

Lasciata l’auto nei pressi del Rif. Ospitale, imbocchiamo il sentiero CAI n. 203, che inizia qualche metro a valle della passeggiata della Ferrovia, traversato il Rio Felizón. Il sentiero prende quota e devia a breve verso SE, costeggiando la ripidissima forra del Rio Bosco, all’imbocco della Val Grande. Si procede sino a trovare una piccola radura nella quale si innesta, sulla sinistra, il sentiero che conduce alla ferrata Ivano Dibona. Si prende quindi questo sentiero e lo si segue fino a quando il sentiero svolge una brusca curva sulla destra. Il sentiero dei Volontari e degli Alpini del Fenestrelle parte esattamente da questa curva a gomito (fig. 1). Trattasi di un’esile traccia nel bosco (fig. 2) che, attestandosi a quota 1750 ca, si spiega sulle pendici del Col dei Stombe (2013m), diventando a tratti più nitida laddove si traversano radure più spoglie di vegetazione (fig. 3). L’itinerario segue dapprima la direzione NO, per poi piegare verso E. Se talvolta la traccia tende a perdersi, ritroviamo la via rinvenendo antichi tagli di radici e baranci, ormai secchi e pietrificati (fig. 4).

Si prosegue ora in direzione E, spesso aderenti agli speroni rocciosi alla base del Col dei Stombe (fig. 5), iniziando a traversare una serie di canali. Quattro canali, per la precisione, nei quali entriamo ed usciamo senza alcuna difficoltà, incedendo su un terreno sicuro senza mai perdere la traccia.

Là dove la traccia si presenta ambigua, dividendosi, identifichiamo la corretta via, chiudendo con sassi l’imbocco errato e costruendo un ometto sul sentiero da tenere (fig. 6). Superati i canali, si giunge nei pressi di un trinceramento scavato nella roccia (fig. 7) nei cui pressi giacciono, inviolati, piccoli depositi di residuati della prima guerra mondiale (scarpe, gavette, scatolette di cibo, schegge di granate, proiettili… e tanto altro… (fig. 8 e 9).

Raccogliamo parte del materiale (lavoro questo svolto specialmente in occasione della terza uscita) (fig. 10) e lo poniamo a mo’ di ometto lungo il sentiero. Così i resti di una gavetta, di una stufa, di una vecchia pentola smaltata, le schegge di granata, le suole ed i tubi delle tende diventano utili indizi là dove la traccia tende a diventare incerta (fig. 11, 12, 13, 14).

Siamo ora giunti indicativamente a metà del sentiero, in corrispondenza di un albero schiantato alla base della cui zolla rinveniamo una moltitudine di scatolame; da qui in poi, la via è sbarrata da un fitto intrigo di baranci (fig. 11). Dalle trincee di cui al canalino prativo dove ci troviamo in presenza dell’albero schiantato, la pendenza del terreno è aumentata. Sopra la nostra testa, incombono oltre trecento metri di ulteriore montagna. Dovrebbe essere proprio in questa sezione del sentiero che, in data 2 marzo 1916, perdettero la vita 6 soldati del 92° Regg. Fanteria 1° compagnia, travolti da una valanga staccatasi alle ore 22.00. (fonte: pietrigrandeguerra.it).

In occasione di questa prima uscita, non abbiamo individuato il corretto passaggio per la prosecuzione del sentiero. A seguito di un faticoso ed inutile ravanage, abbiamo penetrato il fitto muro di mughi esattamente all’altezza dell’albero schiantato, giungendo nel canalone principale sul ciglio di una parete di oltre una decina di metri, a picco. A posteriori, come si descriverà infra, dall’albero schiantato la traccia sale di pochi metri dentro il canale prativo. Abbiamo collocato un vecchio tubo di stufa là dove il sentiero traversa i baranci e praticato qualche taglio essenziale, permettendo un più comodo accesso al canalone. Onde evitare di farsi male – il canalone è profondo, con cigli ripidi e dirupati – è opportuno individuarne con precisone l’accesso, entrando tra il tubo di stufa ed un taglio praticato ad hoc (fig. 16)

Relazione dell’itinerario (II° tentativo)

È trascorso poco meno di un mese ed eccoci nuovamente alle pendici del Forame, determinati a concludere quanto rimasto in sospeso. Oggi mi accompagnano gli amici Paolo e Riccardo; percepisco il loro entusiasmo e già dai primi passi realizzo che, costi quel che costi, oggi l’uscita non potrà dirsi terminata fino a che non avremo completato la ri-apertura del Sentiero dei Volontari Alpini del Cadore e degli Alpini del Fenestrelle. Ho riflettuto molto sulla strategia da adottare in questa seconda uscita ed ho concluso che la soluzione più saggia sia trovare ed imboccare il sentiero da N, sul versante del rio Felizòn, fino ricongiungerci là dove ci siamo fermati con il Gila un mese fa. Prendiamo quindi la mulattiera ai piedi del rif. Ospitale, tenendo la sinistra al bivio, così costeggiando la recinzione dell’acquedotto. Di lì a breve, deviamo verso E, sulla dx, entrando nel bosco senza traccia obbligata. In ordine sparso battiamo il bosco fino a che troviamo la traccia che risale, coincidente con il “camminamento perimetrale” riportato nella carta della prima guerra. La traccia risale gradualmente, giungendo pressoché sul margine del precipizio che sovrasta il greto del rio Felizòn (fig. 1), fino ad incrociare un largo valloncello detritico (fig. 2) entro cui ci immettiamo (fig. 3).

Risaliamo il greto ed iniziamo la ricerca di un qualsiasi indizio che ci lasci intuire l’attacco del sentiero abbandonato, che traversava in origine il valloncello su cui ci troviamo. Questi valloncelli, strette aperture nel bosco, rappresentavano gli obiettivi preferiti dall’artiglieria austriaca; i soldati italiani, infatti, nel percorrere il sentiero che stiamo oggi cercando, erano costretti ad abbandonare il riparo dei fitti mughi per passare da un ciglio all’altro dei canaloni, così esponendosi al tiro del nemico. Ecco un colpo caduto poche decine di metri più a monte del nostro sentiero (fig. 4); intorno, alcuni shrapnel ci ricordano quanto distruttivi fossero questi proiettili.

È probabilmente proprio nell’attraversamento di questo valloncello che si consumarono i tragici minuti descritti da Edgardo Rossaro:

Avevamo già superato il lungo camminamento, quando, a un alt, il tenente mi fece chiamare: si trattava di fare un piccolo disegno per un capitano, uno schizzo planimetrico delle posizioni avanzate. Affare di mezz’ora. Obiettai: «Ma come farò a raggiungerli? È quasi buio e io oltre il 3° posto di collegamento non conosco la strada». «Le manderò incontro un compagno pratico.» Infatti, prima ancora del 3° collegamento, trovai Da Rin che mi veniva incontro. Era ormai buio fitto; piovigginava. Ma il buon amico si appese alla schiena un fazzoletto bianco, perché potessi, seguendo quel segno più chiaro, trovare la direzione. «Sta attento, ora in questa valletta, perché fanno un continuo tiro di sbarramento. Segui la linea dei sassi che si vede più chiara, e parti di corsa subito dopo arrivata una granata. Andiamo uno per volta per offrire minor bersaglio. Per fortuna il punto pericoloso è breve». Proprio davanti a noi una granata scoppiò con uno schianto infernale e illuminò di luce livida la stretta fenditura tra due massicci. Doveva certo essere un grosso calibro. S’era appena spenta la fiammata che Da Rin disparve. «Ora tocca a me.» L’altro colpo non si fece attendere più di un minuto, il tempo per passare di corsa. Appena tornò il buio, dopo la fiammata, mi slanciai, purtroppo però senza vedere, ché il bagliore improvviso mi aveva del tutto accecato; cercai di andare diritto davanti a me, ma d’un tratto inciampai e prima che potessi rendermi conto, mi trovai come chiuso in una morsa, bocconi dentro la fenditura di una roccia. La situazione non era affatto piacevole: tentai di tirarmi fuori per fuggire, ma ero rimasto come avvitato in quella crepa, il sacco ci si’era incastrato e per quanto mi sforzassi non riuscivo più a cavarmi fuori. Sentivo la voce di Da Rin che gridava: «Presto Rossaro!» Spingevo con la forza della disperazione, puntando le mani e le ginocchia, quando intesi un sibilo terribile, poi uno schianto che fece tremare il sasso: mi trovai come avvolto da una vampata e sentii un terribile urto contro la persona (ma più grave al ventre e alla testa); avevo la sensazione di aver sfondate le orecchie e di essere ferito all’addome. Non so come fu che mi alzai, senza altra fatica e stavo fuori della buca a mezzo il corpo, cercando di sollevarmi, quando sentii che qualcuno mi toccava. Davanti a me stava Da Rin. Egli agguantò il mio fucile e presomi per un braccio mi trascinò via di corsa. Dietro un sasso si fermò: mi fece accucciare e, col viso contro il mio, doveva gridare, perché muoveva energicamente la bocca, ma io non sentivo nulla. A ogni modo intesi il gesto che doveva preoccuparsi di eventuali ferite. Portai le mani alla testa e al ventre; ma nulla di bagnato attestava sangue; dovetti costatare che non avevo alcuna ferita. Solamente ero rimasto sordo. La granata era scoppiata sull’orlo della spaccatura, ma, come sempre, l’esplosione avvenendo in altezza, mi lasciò incolume pure dandomi un fortissimo contraccolpo per lo spostamento d’aria.

Edgardo Rossaro, Id., pag. 114-115.

Dopo un inutile tribolare su e giù per il canalone, troviamo finalmente il sentiero (fig. 5)! Impossibile vederlo passandovi a fianco: solo da una posizione più a monte dentro il canalone riesco ad individuarne i vaghi profili celati da fitti baranci. Inizia quindi l’opera di ri-apertura, consistente nella costruzione di qualche evidente ometto (fig. 6), nella rimozione di pesanti macigni pericolanti (fig. 7), nel raro e centellinato taglio di qualche impenetrabile ramo di mugo (fig. 8), che occlude completamente il sentiero impendendo il transito.

Il sentiero si addentra nel bosco e la traccia, sebbene vaga, si intuisce abbastanza chiaramente. Rinveniamo innumerevoli tagli su antichi mughi pietrificati, praticati probabilmente durante la prima guerra mondiale, ed altri relativamente più recenti, evidentemente praticati da qualche cultore di questi luoghi che ci ha preceduto negli anni. Là dove troviamo qualche pietra nel bosco, componiamo un ometto (fig. 9).

Si giunge ora in un’area dove il bosco diviene più rado ed i mughi diminuiscono. La traccia tende a scomparire, coperta dalla folta erba. Il riferimento da scovare è un isolato macigno arenato sul tronco di un abete (fig. 10); si tratta di tenersi almeno una ventina di metri di dislivello più alti, mirando a monte, senza peraltro raggiungerla, una isolata parete rocciosa.

La traccia guadagna gradualmente quota e raggiunge un antico tronco morto, avvolto da filo spinato (fig. 11), per poi svolgere un netto zig-zag in salita (fig. 12).

Iniziano ora gli attraversamenti dei vari canaloni, alcuni più stretti altri più ripidi ed ampi (fig. 13, 14 e 15). In ogni caso, il sentiero guadagna ulteriormente quota, fino ad attestarsi intorno a 1800m. Ne deriva che tutti gli attraversamenti avvengono quasi a ridosso della parete rocciosa, nelle sezioni apicali dei canaloni… e, man mano che proseguiamo, ci imbattiamo in un numero sempre maggiore di resti della grande guerra: una scala (fig. 16), filo spinato, scarpe (fig. 17), resti di piatti, scatolame vario che, raccolto da terra, farà compagnia ai nostri ometti (fig. 18).

Dopo questo facile saliscendi tra i vari canali minori, si arriva finalmente al margine del canalone dove, un mese fa, mi ero dovuto fermare con il Gila. La prima scoperta è che il sentiero transita almeno un centinaio di metri più in alto rispetto dove, un mese fa, ero giunto. La seconda scoperta è che, con gran sorpresa, troviamo una corda, oramai dura come il legno, assicurata intorno al solido tronco di un abete (fig. 19). Qualcuno, quindi, è passato da queste parti, apparentemente negli ultimi trenta/quarant’anni. Dei boscaioli? Dei cacciatori? L’autore Giorgio Tosato? Qualcuno che, come noi, amava questi luoghi e voleva contribuire a mantenerne viva la memoria? Ringraziamo questo nostro predecessore, verosimilmente autore anche dei vari tagli di baranci (vedasi ai piedi del tronco), provvidenziali per il nostro orientamento, e fruiamo volentieri della corda per calarci in sicurezza dentro il profondo canale (fig. 20 e 21).

Giunti alla base dell’angusto canalone, si identifica con chiarezza la traccia, scavata con gli scarponi sul ripido pendio detritico, fino a trovare, sull’opposto versante, dieci metri di corda, allestita con comodi anelli per issarsi, che abbiamo assicurato ad un abete al fine di rimontare sul ripido e franoso ciglio (fig. 22, 23, 24).

Abbiamo quindi superato il canalone che un mese fa ci aveva bloccati nel senso opposto. Ora procediamo per pochi metri in mezzo ai baranci e spuntiamo in una radura, una decina di metri più in alto rispetto all’albero schiantato, punto d’arrivo della precedente esplorazione. Per la prosecuzione dell’itinerario, si faccia riferimento alla prima relazione, supra.

Note conclusive

Giorgio Tosato, autore del capitolo dedicato al sentiero in questione nel libro Itinerari Segreti della Grande Guerra nelle Dolomiti, già citato, concludeva la sua relazione con il seguente auspicio:

l’itinerario sommariamente descritto meriterebbe di essere ripristinato mediante il taglio dei mughi ed eventualmente con qualche opera di sicurezza negli attraversamenti dei valloncelli, diventando “il sentiero dei Volontari e degli Alpini del Fenestrelle” a ricordo dei sacrifici compiuti da questi uomini.

Con profondo orgoglio ed emozione, penso che la speranza dell’autore possa dirsi oggi esaudita. Il Sentiero dei Volontari Alpini del Cadore e degli Alpini del Battaglione Fenestrelle è da oggi finalmente percorribile, senza troppe difficoltà. Una serie di ometti sono stati collocati per permettere all’escursionista di non smarrire la via; una corda è stata lasciata sul ciglio ove non v’era agevolazione alcuna per entrare/uscire dal canalone; qualche raro taglio è stato praticato per permettere l’incedere là dove la natura aveva completamente coperto la traccia. Resta inteso che la traccia non è un sentiero CAI e non presenta tutta una serie di “garanzie”, in primis manutentive, che un sentiero CAI offre. Spesso è richiesto all’escursionista di aguzzare l’ingegno per indovinare dove la traccia si sviluppa, specie nei tratti ove il bosco è più rado ed il terreno erboso. Da qui, anche, la scelta di definirlo EE e non E, dovendo l’escursionista avere una minima capacità di movimento ed orientamento fuori da una nitida traccia.

Per completezza, come di consueto, rimando anche alla relazione dell’amico Paolo, che potrà offrire un ulteriore punto di vista!

Ringrazio infine la giornalista del Il Dolomiti, Sara De Pascale, per la gradita intervista e per l’articolo pubblicato!