Premesse

Quante volte ho fissato la Croda Le Bance! Tanto, nelle esplorazioni della Val Cristallino quanto nel faticoso andirivieni lungo l’omonima Val de Le Bance! Tuttavia, le sue dimensioni “contenute” e la sua modesta altitudine hanno contribuito a porre la Croda Le Bance (talvolta anche “Le Banche”) in fondo alle mie priorità e, tutt’oggi, riservo a questo rilievo una giornata di meteo incerto, nella quale sarà meglio essere di ritorno nelle prime ore del pomeriggio. Eppure, la Croda Le Bance non è solo un banale spartiacque tra le due citati valli. Sebbene sotto un profilo geomorfologico appaia in tutto e per tutto come l’appendice settentrionale del Cristallino di Misurina, la Croda Le Bance gode invece di una notorietà storica non meno rilevante rispetto alle più alte cime circostanti. Il versante orientale, in particolare, ha ospitato le linee del fronte italiano durante la Prima Guerra Mondiale e la traccia che andremo a percorrere oggi dovrebbe coincidere con la cengia percorsa dai soldati italiani per congiungere le postazioni di guerra collocate nella forcella che separa Val de Le Bance da Val Cristallino con gli avamposti più settentrionali. Quanto alla salita della Croda Le Bance non è, come per molte esplorazioni Windchili, un itinerario inedito. È certamente un’escursione selvaggia in ambiente remoto ma più ometti indicano la traccia da percorrere. Non solo; la vetta ospita addirittura un “libro di vetta”, o meglio un barattolo di plastica che contiene un umido blocco note, le cui prime compilazioni risalgono al 1997. Anche in letteratura, la salita della Croda Le Bance trova il suo spazio, seppure modesto. In primis, ne parla Luca Visentini, nel suo ormai introvabile “Gruppo del Cristallo”. Ne parla poi un articolo pubblicato su Le Dolomiti Bellunesi, a mano di Roberto Vecellio, intitolato “Esplorazioni in Val di Landro e in Val Popena”. Infine, l’amico Riccardo, compagno di questa avventura, ha già salito la cima nel 2015. Per rendere più originale l’impresa, quindi, abbiamo deciso di compiere il giro ad anello della Croda Le Bance, traversando la forcella che separa Val de Le Bance dalla Val Cristallino. Il transito di tale forcella, apparentemente non più praticato da decenni, doveva invece risultare parte dell’itinerario classico di salita della cima del Cristallino di Misurina, già da fine ottocento. La via di ascesa più semplice e logica, infatti, prima che i soldati solcassero le pareti che si affacciano sulla Val de Le Barache di comode cenge nel corso del primo conflitto mondiale, era la salita dalla Val Cristallino per poi “scavallare” nella parte sommitale della Val de Le Bance, transitando appunto per la forcella in questione. Nel 1879, W. Eckerth scriveva

«chi vuol salire in vetta al Cristallino ha a disposizione due vie che dapprima portano insieme, su per la Val Cristallino, ad una sella profondamente incassata nella dorsale principale del Cristallino, fra il “Kofl” (ndr: Cima Le Bance) che costituisce l’ultimo rilievo a nord di questa dorsale e la cima Cristallino. All’inizio estate, di solito, si scavalca questa sella e si preferisce continuare per la Val Banche che in questa stagione, per lo più, è ancora piena di neve; a metà estate e in autunno, invece, quando la Val Banche è ormai senza neve fino in alto e perciò difficile da percorrere, si sale in cima direttamente dalla sella per il ripido versante nord delle rocce sommitali».

W. Eckerth, Il Gruppo del Monte Cristallo, 1891, Ed. La Cooperativa di Cortina, 1989

E pure Ugo di Vallepiana:

«Dall’inizio della Val Fonda, piegare a S e per cespugli portarsi nella Val Cristallina, risalirla raggiungendo una profonda insellatura aprentesi nella cresta N del Monte Cristallino».

Ugo di Vallepiana, Dolomiti di Cortina d’Ampezzo dal Cristallo per le Tofane alla Croda da Lago, Guide del CAI, pag. 17, 1925.

Oggi la situazione appare ben mutata: la Val Cristallino è divenuta una valle chiusa, totalmente selvaggia, sui cui ghiaioni non si può ormai scorgere alcuna traccia se non qualche vago e raro segno nella sezione basale, sul versante idrografico sinistro. La Val de Le Bance, di contro, appare ben solcata da innumerevoli tracce, ben distinte, ed il suo attraversamento rappresenta di certo la seconda soluzione di ascesa del Cristallino di Misurina, dopo la salita per la Val de Le Barache.

Relazione dell’itinerario

Abbandonata l’auto nei pressi della curva di ingresso alla Val Popena, si imbocca il sentiero CAI n. 222 e lo si segue per pochi minuti. Si giunge in una piccola radura prativa, ove sulla destra si inserisce, distintamente, una traccia (fig. 1). La si imbocca, piegando verso O, ed in breve ci si imbatte in un inaspettato cartello di fresca foggia che indica, sulla destra, la Croda de Le Bance. Siamo sorpresi… non era una cima remota e poco frequentata? Chi ha infisso questi cartelli? Un po’ sbigottiti, percorriamo la traccia in mezzo al bosco, fino a giungere ad un nuovo cartello che, sulla sinistra, segnala nuovamente la deviazione per la Croda de Le Bance (fig. 2). Una cosa è certa: oggi non ci perderemo!

Si sale ora, apparentemente all’interno del solco di una trincea, e si prende quota fino ad uscire dal bosco e trovarsi nella Val de Le Bance. La traccia è sempre piuttosto chiara e si guadagna ulteriormente quota, sul versante idrografico destro della valle, incedendo ora sulle ghiaie, fino a superare la quota apicale della macchia di baranci che colora il centro della sezione di base della Val de Le Bance. Si traversa quindi la valle, spostandosi sul versante orografico sinistro, alla base della Croda de Le Bance. A questo punto, si può scegliere di attaccare subito il ripido canale di ghiaie che scende subito a S della Croda Le Bance oppure, come pare consigliabile, guadagnare ulteriormente quota procedendo tra baranci e comode radure prative, sulla sinistra del ghiaione, per poi traversarlo e giungere alla parete della Croda Le Bance, da cui dipartono più cenge (fig. 3). Qui è facile sbagliare; la cengia corretta è quella più bassa di quota, che presenta continuità di sviluppo… ciò lo si può intuire solo percorrendo i primi metri di cengia.

La cengia taglia l’intera parete della Croda Le Bance verso N, talvolta restringendosi, alternando passaggi tra mughi con brevi traversamenti di modesti impluvi e facili paretine (fig. 4, 5, 6, 7, 8). In ogni caso, l’incedere risulta piacevole e sereno; sebbene alcuni passaggi richiedano piede fermo e sicuro, non v’è mai la percezione d’essere esposti. Sullo sfondo, le Tre Cime di Lavaredo sorvegliano la nostra avventura.

Si abbandona quindi la cengia e la traccia si spiega su una più morbida dorsale di radi mughi e conifere (fig. 9), per poi tagliare un piccolo impluvio ghiaioso e svolgere una curva netta tra gli alberi che ci riporta, poco più a monte, dentro il canale detritico traversato prima più a valle.

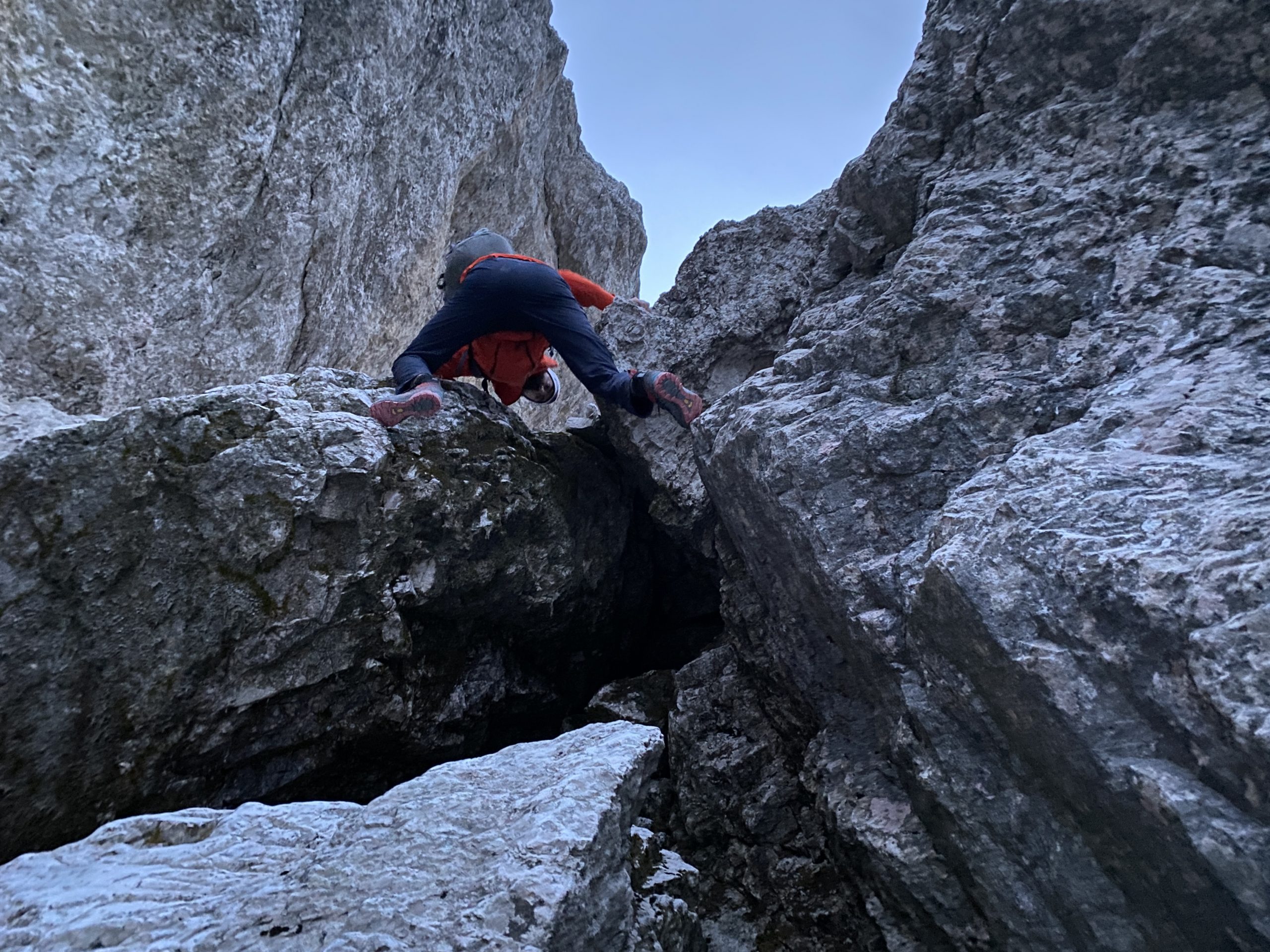

Ora l’itinerario si fa più aereo: il canale sale, a tratti verticalmente, e si superano facili roccette con passaggi di I grado. L’arrampicata è divertente, la roccia generosa d’appigli (fig. 10, 11, 12, 13).

Di lì a breve, il canale sbuca su un pianoro erboso, dorsale sommitale della Croda Le Bance. La percorriamo agevolmente (fig. 14), con panorama mozzafiato sul Cristallino di Misurina e sulla sottostante Val Cristallino, fino a giungere in vetta (fig. 15). A pochi metri dalla vetta, sotto un ometto di pietre (fig. 16), troviamo il “libro di vetta”, consistente in un barattolo di plastica contenente un blocco note. Non risultano visite annotate per l’anno in corso. In compenso, la memoria del libro di vetta risale fino al 1997, a testimonianza di quanto poco frequentata sia questa cima. Dalla posizione privilegiata in cui ci troviamo, possiamo vantare una nitida visione sulla parete N del Cristallino di Misurina, ed apprezzare i profili della Cengia Raule, già percorsa l’anno scorso (relazione itinerario) nonché stupirci per la ripidità del canale che conduce in Forcella Cristallino, raggiunta un paio d’anni fa (relazione dell’itinerario).

La discesa si svolge lungo il medesimo itinerario di salita, ridiscendendo il canalino (fig. 17) e ripercorrendo la cengia basale.

Terminata la cengia, invece di scendere in Val de Le Bance, decidiamo di scavalcare la sella che separa la Croda Le Bance dal Cristallino di Misurina per scendere in Val Cristallino; rimontiamo quindi il canalone detritico a S della Croda Le Bance, su ghiaie particolarmente mobili ed insidiose (fig. 18). Un luogo dove non sostare troppo, apparentemente soggetto a scariche dalla friabile parete S, a picco, della Croda Le Bance.

Completiamo la salita del canale e giungiamo ai piedi di un torrione, il Campanile Padre Pio (2260m), ove sono evidenti i resti di un baraccamento militare: il perimetro è delimitato da pietre; a terra giacciono due lunghi cilindri arrugginiti, antichi camini di stufe da campo; decine di caricatori di fucile sono sparsi a terra (fig. 19), insieme ad altrettanti lunghi chiodi e ad un secchio (fig. 20). Doveva essere una postazione privilegiata durante la guerra, al riparo del massiccio torrione roccioso, sicuro baluardo a protezione dei tiri dei pezzi austriaci collocati sul vicino Rauchkofel. Tra il Campanile Padre Pio e la Croda Le Bance, un piccola sella si affaccia sul Campanile Molin, la cui via di salita (VI grado) fu aperta nel luglio 1968 dal compianto e celebre Alziro Molin (fig. 21).

Il nostro itinerario, tuttavia, ci porta nella direzione opposta, continuando ad esplorare la sella a S del Campanile Padre Pio, muovendo in direzione del Cristallino di Misurina. Magnifica la vista del Campanile Padre Pio e della Croda Bance dalla dorsale su cui ci stiamo muovendo! (fig. 22).

Saliamo per poche decine di metri un pendio erboso e ci troviamo su un terrazzo di roccia aereo che si affaccia su una sottostante sella (fig. 23), prosecuzione della cresta che collega il Cristallino di Misurina con la Croda Le Bance. Tenendo la destra, scendiamo per una comoda forcelletta sulla nuova sella (fig. 24). Evitiamo di scendere verso la Val Cristallino imboccando il primo ripido ed insidioso canale detritico e preferiamo spostarci verso il centro della sella, perdendo quota su più stabili e sicure zolle erbose (fig. 25).

Siamo giunti nella tanto amata Val Cristallino e l’itinerario potrebbe dirsi concluso, imboccando la traccia che, inserendosi sul greto del rio (asciutto/sotterraneo) dal versante idrografico destro, ci riporta sul sentiero che poi conduce all’ingresso della Val Popena (vedi itinerario già percorso in occasione di questa discesa). Il tempo tuttavia sembra reggere e ci prendiamo la soddisfazione di toglierci uno sfizio: visitare quelle grotte/resti di baraccamento che si notano distintamente sul rilievo che divide la Val Cristallino dalla Val Fonda. Trattasi di un certo numero di grotte e/o rientranze scavate nella roccia (fig. 16), in prossimità di una stretta gola (fig. 27) situata poche decine di metri a monte di altrettanti resti di baraccamenti (è ancora evidente la spianata, artificiale, ove sorgevano). Riccardo riesce a intrufolarsi nelle due grotte collocate all’altezza della forcella sopra alla gola (fig. 28); trattasi di grotte senza sviluppo. A quanto si può evincere dai fori sulla parete, sono tunnel probabilmente iniziati e mai più portati a termine (fig. 29).

Saziata l’avidità di conoscenza, possiamo ora dirci appagati e scendere sulla via del ritorno!